2025년 보건복지부 예산 125.5조 원, 든든한 약자복지 집중 투자한다

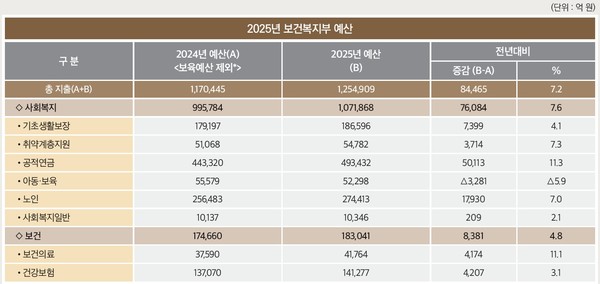

2025년도 보건복지부 예산 및 기금운용계획의 총지출 규모가 125조4909억 원으로 지난 12월 10일 국회 의결을 거쳐 확정됐다. 2024년보다 7.2% 증가한 수치다. 비교 기준이 된 2024년 예산액은 유아교육과 보육 통합 정책에 따라 보건복지부가 소관하던 보육 사무가 교육부로 이관된 것을 반영해 관련 예산 5억3000만 원을 제외했다.

지난 8월 말 국회에 제출된 정부안 규모보다는 1655억 원이 감액됐다. 국회 예산 심의 과정에서 전공의 수련환경 혁신 지원및 수련수당은 전공의 수련 개시 시점을 반영해 지원 기간을 조정하면서 931억 원이 감액됐고, 전국민 마음투자 지원사업은 바우처 예산 집행수준을 감안해 75억 원이, 기초연금 예산도 500억 원이 감액됐다.

2025년 정부 전체 예산이 2.5% 증가한 6673조3000억 원으로 확정된 것에 비하면, 상대적으로 보건복지부 소관 예산은 상승폭이 크다. 다만 현 정부가 들어선 이후 인 2023년과 2024년에 편성된 보건복지부 예산 증가폭이 모두 12% 안팎이었던 것에 비해 증가폭은 다소 둔화됐다. 2023년부터 세수 결손으로 팍팍해진 정부 살림과 건전재정을 강조하는 현 정부의 기조가 반영된 것으로 보인다.

사회적 약자 두텁게 지원한다

2025년 기초생활보장 예산은 18조6596억 원으로 확정됐다. 2024년 예산인 17조9197억 원보다 7400억 원, 4.1% 증가한 규모이다. 특히 생계급여 예산이 크게 늘었다. 지난 7월 말, 정부는 2025년 기준중위소득을 역대 최고 수준인 6.42% 인상하고, 1600cc, 200만 원 미만이던 자동차 재산 기준을 2000cc, 500만 원 미만으로 완화했다.

또 연소득 1억 원 또는 일반재산 9억 원 이하이던 부양의무자 기준을 연소득 1억3000만 원 또는 일반재산 12억 원 이하로 완화하면서 지원대상을 확대했다. 4인 가구 기준 최대 급여액도 월 183만4000원에서 195만1000원으로 11만8000원 인상한다. 연 급여액 기준으로는 2000만 원에서 2341만 원으로 141만 원 오르는 셈이다.

2024년 7499억 원이었던 자활사업 예산도 2025년에 8206억 원으로 9.4% 확대됐다. 자활급여 단가를 전년대비 3.7% 인상하고 참여자 수도 3000명 확대한다. 특히 자활에 성공한 자활사업 참여자가 취업하는 등 자립하는 경우, 탈수급 6개월 경과 시 50만 원, 1년 경과 시 100만 원, 최대 150만 원의 인센티브를 지급하는 자활성공지원금을 새로 도입하면서 이를 위한 예산 34억 원이 늘었다.

또 자활근로 참여자를 대상으로 초기 상담 실시, 자활프로그램 및 각종 복지서비스 연계 등을 통해 참여자의 자립을 체계적으로 지원하고자 지역자활센터에 배치한 자활사례관리사도 125명에서 250명으로 100% 증원하기로 함에 따라 자활사업 예산 총액이 2024년 대비 14억 원 늘어난 40억 원으로 증액 편성됐다.

고독사 위험군 발굴·예방을 위한 고독사위기대응시스템 구축 20억 원, 청년 고독사 고위험군 5000명에 대한 맞춤형 지원사업 신설 11억 원 등을 포함 2024년 29억 원이던 고독사예방관리체계구축 예산도 총 66억 원으로131.3% 대폭 증액됐다.

장애인 맞춤형 보호 강화

장애인 지원 예산 중에서는 발달장애인 지원, 장애인활동보조서비스 예산이 2024년보다 크게 늘었다. 기존 전국에 16개소 설치되어 있던 ‘발달장애인 거점병원·행동발달증진센터’를 20개소로 확충하고, 주간·방과후 활동서비스 확대, 최중증 긴급돌봄센터 2개소 신규 설치, 발달장애인 주간그룹 1:1 지원단가를 인상하는 등 발달장애인 지원 예산이 전년 대비 452억 원 늘어난 4030억 원으로 편성됐다.

장애인활동지원서비스 지원 대상 규모도 12만4000명에서 13만3000명으로 9000명 확대하고, 가산급여 지원시간도 기존 월 195시간에서 205시간으로 10시간 확대한다. 이에 따라 2025년 예산은 2024년 2조2846억 원 대비 2477억 원 증가한 2조5323억 원으로 확대됐다.

이 외에도 장애미등록 아동 발달재활서비스 지원 연령을 ‘6세 미만’에서 ‘9세 미만’으로 상향하고, 중증장애아동 돌봄 지원단가를 1만2140원에서 1만4140원으로 인상함에 따라 장애아동가족지원 예산이 전년 대비 387억원 증가한 2327억 원으로 편성됐다.

건강한 임신·출산, 안정적인 아동 성장환경 구축

저출생·고령화에 대응하기 위한 예산도 늘었다. 임신 전 필수가임력 검사비 지원 규모를 20~49세 남녀 14만 명에서 20만 명으로 확대하고, 신규로 영구불임이 예상돼가임력 보존이 필요한 경우에 시행할 수 있는 생식세포 동결비용을 640명에게 지원하기 위한 예산도 책정됐다.

아울러 난임·임산부 심리상담센터를 2개소 추가 설치하는 등 모자보건 예산이 245억 원에서 276억 원으로 31억 원 증액 반영됐다. 위기임신 및 보호출산 지원 예산은 2024년보다 4억원 증액된 46억 원이 편성됐다. 여기에는 보호출산 신생아 긴급보호비를 300명에게 100만 원씩 신규 지원하는내용이 포함됐다.

취약계층 아동의 사회진출 시 필요한 초기비용 마련을 위한 자산형성 예산도 확대된다. 시설보호아동, 가정위탁 보호아동, 기초생활수급가구 아동 등을 대상으로 후원자 또는 보호자의 후원 등을 통해 일정 금액을 저축하는 경우, 국가와 지자체가 월 10만 원 한도 내에서 만 18세 미만까지 저축액의 2배에 해당하는 액수를 지원하는 디딤씨앗통장(아동발달지원계좌) 사업의 지원 범위를 2025년부터 차상위계층까지 확대한다. 이에 따라 2024년 대비 243억 원 늘어난 1510억 원이 반영됐다.

아울러 2023년 7월 국내입양에 관한 특별법 전부개정 및 국제입양에 관한 법률 제정으로 예비 양부모 상담·조사, 입양기록물 공적·일원화 관리 등 국가가 책임지고 입양 절차를 수행하는 공적입양체계가 2025년 7월부터 본격 가동됨에 따라 공적입양체계 구축 36억 원, 입양기록물 공적 관리 23억4000만 원이 증액됐다.

늘어난 노인복지 예산 1조8000억 중 기초연금 예산만 1조6000억

초고령사회 대응을 위한 노인복지 예산도 크게 늘었다. 노인의 건강한 노후생활과 소득보충을 지원하기 위해 역대 최대 수준인 110만 개의 노인일자리를 공급한다.

기초연금은 65세 이상 노인 736만 명을 대상으로 물가상승률을 고려, 2024년보다 2.6% 인상된 34만3510원을 지급할 계획이다. 이에 따라 2024년 20조2015억 원이던 기초연금 예산은 2025년 21조8146억 원으로 무려 1조6131억 원이 증액됐다.

노인의 지역사회 계속거주(Aging in Place, AIP)를 지원하기 위한 노력도 이어질 전망이다. 경로당에 대한 난방비, 양곡비 단가 인상을 반영해 2025년 경로당 지원예산이 800억 원에서 875억 원으로 증액됐다. 특히 국토교통부와 협업하여 노인이 거주하는 주거인프라와 연계한 돌봄서비스 시범사업 추진예산 3억 원이 새로 반영됐다.

한편 노인요양시설에 대한 투자도 대폭 확대된다. 치매전담형 노인요양시설 확충, 노인장기요양기관 환기시설 설치 등 노인요양시설 확충 예산이 2024년보다 69억원 늘어난 255억 원 편성됐으며, 지역 의료·돌봄 연계체계 구축 예산도 69억 원에서 71억 원으로 늘었다. 2023년 하반기부터 본격 추진되고 있는 노인 의료·돌봄 통합지원 시범사업의 효과성 평가 등을 위한 연구비 3억 원의 증액분이 반영된 것이다.

이 외에도 저소득 국민연금 지역가입자의 납부예외자(사업중단·실직·휴직 사유) 중 보험료납부를 재개한 자의 신고소득에 대한 국민연금보험료를 1년간 지원하는 저소득 지역가입자 보험료 지원 예산은 399억 원에서 120억 원 증액된 519억 원으로 확정됐다.

국민 정신건강 지원 강화한다

2025년부터 지원 대상이 8만 명에서 16만 명으로 확대되는 전 국민 마음투자 바우처 사업 예산은 97억 원 늘어난 383억 원, 청년층 자살시도자 치료비, 자살유족 원스톱 서비스 확대(9→12개 시·도), 자살예방 상담전화 제2센터 설치 등 자살예방사업 예산은 54억 원 늘어난 562억 원, 정신질환자 주거지원 시범사업 추진 등 정신건강지원체계 구축 예산이 23억 원 증가한 223억 원으로 편성되는 등 정신질환자의 원활한 사회복귀 지원 노력도 이어간다.

박대하 기자

rabster@ssnkorea.or.kr

출처 : 복지타임즈(http://www.bokjitimes.com)